Humoristische Erscheinungen im Werk F. K. Waechters

Vortrag von Friederike Groß

Karikaturen und satirische Zeichnung basieren auf Ideen und Konzepten. Nicht nur Heerscharen von Agenturen, Karikaturist:innen, Kabarettist:innen, Satiriker:innen, Redner:innen oder Künstler:innen haben sich mit der Frage beschäftigt, ob es möglich sei, spezielle Denkmodelle oder Brainstorming-Methoden zu entwickeln, die in berechenbarer (also relativ kurzer) Zeit im Bereich Humor zu treffenden Ideen führen.

Was zeichnet eine gute, witzige Idee aus? Wie entsteht sie? Ab wann zündet sie? Wie entlädt sie sich? Wie kurzfristig oder nachhaltig ist sie angelegt? Warum erschöpft sich ihre Pointe schnell oder warum hält sie längerfristig an?

Eine zuverlässige Rezeptur zur Ideenfindung gibt es nicht. Denn wenn es so wäre, gäbe es viel mehr wirklich gute Ideen auf Erden. Einzelne Momente – oder sagen wir – Elemente, die zum Zustandekommen von Komik beitragen, werden immer wieder herauskristallisiert und näher beleuchtet, vielleicht auch, um gedankliche Navigationssysteme daraus zu entwickeln, die einen Weg ins Reich der Ideen eher anbahnen können. Um sich diesen Bausteinen des Humors zu widmen, lohnt es sich, ein gelungenes Werk im hu- moristisch-satirischen Bereich näher anzusehen.

Meinen Fragen möchte ich am Beispiel eines außergewöhnlichen Zeichners nachgehen und zur Veranschaulichung einzelner Denkprozesse bei der Herleitung von Ideen auf seine Arbeiten zu- rückgreifen: Friedrich Karl Waechter.

Dieser Zeichner hat mehr als einfache humoristische Ideen geschaffen. An vielen seiner Arbeiten werden Humor-Auslöser direkt nachvollziehbar. Viele Zeichnungen reichen aber auch weit über eine einfache Witz-Entladung in Form einer Pointe hinaus oder können auch ohne Weiteres auf eine witzige Pointe verzichten.

F. K. Waechter, wie er sich als Künstler nannte, war ein deutscher Zeichner, Karikaturist, Cartoonist, schrieb und zeichnete Kinderbücher und war Autor von Theaterstücken. Er arbeitete für die Zeitschrift Pardon und gestaltete zusammen mit Robert Gernhardt und F. W. Bernstein die regelmäßigen Nonsens-Seiten von Welt im Spiegel. F. K. Waechter gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Satiremagazins Titanic. Außerdem war er Mitglied der Künstlergruppe der „Neuen Frankfurter Schule“, deren Name sich an die philosophische Frankfurter Schule (mit Max Horkheimer, Theodor W. Adorno u.a.) anlehnte, die in den 1930er-Jahren die Kritische Theorie begründet hatte. Die Neue Frankfurter Schule verstand sich als satirische Reaktion darauf – auch, weil sie ebenfalls ihren Sitz in Frankfurt am Main hatte.

Abb. 1: F. K. Waechter: Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein, 1972

Waechters Sammlung satirischer Zeichnungen ist den meisten sicher noch bekannt. Dass die Gans mit ihrem ‚künstlerischen‘ Kopfstand in ihrer der reinen Kunst gewidmeten Performance dann doch noch einen Bewunderer findet, ist das übertriebene „Ende gut, alles gut“ einer grundsätzlichen Sehnsucht nach Adressaten und Anerkennung.

F. K. Waechters Humor lässt sich in keine Definition zwängen, das würde gegen seinen Strich gehen. Seine Bildaussagen enden nicht in einer Pointe. Sie enden oft überhaupt nicht.

Beim durchdenkenden Betrachten seiner Zeichnungen stößt man unweigerlich auf jene Stilelemente der Komik, Bausteine, die im Gesamtkunstwerk einer satirischen Zeichnung hinsichtlich des Zustandekommens des Komischen zusammenwirken. Viele seiner Zeichnungen sind kleine absurde Gesamtkunstwerke, kleine Opern, Theaterstücke.

Sobald der Betrachter die fundamentale Albernheit in ihrem ganzen psychologischen Urschlamm erkannt hat, kann er sich durch Gelächter entladen. Die Lust am Unsinn entspringt dem Gefühl einer Freiheit, die uns überkommt, wenn wir einmal die Zwangsjacken der Logik und der vermeintlichen Realität der Welt ablegen können. Das absurde Theater in Waechters Zeichnungen gibt das Unbehagen über die Existenz offensichtlich wirklichkeitsfremder Illusionen wieder.

In meinem nun folgenden Vortrag würde ich Sie gerne beteiligen: an der Lust, in die Tiefen und Untiefen dieser Bilder einzutauchen.

Eigentlich gibt es über ein Hemd nichts zu lachen. Diese Zeichnung ist an sich auch gar nicht komisch. Das Hemd ist eine locker gezeichnete, einfache Wiedergabe eines Hemdes. Das Komische erfolgt hier durch den Zusammenhang mit der handschriftlichen Notiz darunter: „Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“.

Warum diese Kombination eines Gegenstandes mit diesem Text zusammen eine komische Wirkung entfaltet, könnte man mit einer Theorie von Henri Bergson erklären. Der französische Philosoph veröffentlichte im Jahr 1900 einen Essay über die Bedeutung des Komischen mit dem Titel „Le rire“ (Das Lachen).

1) Eine seiner Thesen lautet: „Erstens: Es gibt keine Komik außerhalb dessen, was wahrhaft menschlich ist. Eine Landschaft mag schön, lieblich, großartig, langweilig oder hässlich sein, komisch ist sie nie. Man lacht über ein Tier, aber nur, weil man einen menschlichen Zug oder einen menschlichen Ausdruck an ihm entdeckt hat.“ (*1)

Über einen Gegenstand – wie zum Beispiel über dieses Hemd – lacht man eigentlich auch nicht per se. Bergson schreibt hierzu weiter: „Man lacht über einen Hut, doch das, worüber man spottet, ist nicht das Stück Filz oder Stroh, es ist vielmehr die Form, die ihm die Menschen gegeben haben, es ist der menschliche Einfall, dem der Hut seine Form verdankt.“ (*2)

Beim Waechter’schen Hemd geht es um die Diskrepanz zwischen der bürgerlichen Ordnung des Bügelvorgangs und der chaotischen Unordnung des Drogenrausches. Bringt man beide Pole zusammen, Ordnung und Chaos, entsteht eine laue Mischung, ein stinknormales, schlabbriges Hemd. Zwei kleine Details tragen – fast unbemerkt – ihren ironischen Anteil zur Albernheit bei: Das Hemd hängt ordentlich auf einem Bügel. Es wurde sogar eigens ein Nagel geschaffen, an dem der Bügel hängen kann. Da nimmt einer Drogen und bügelt ein Hemd. Das Lächerliche entsteht hier durch eine eingefleischte bürgerliche Wohlerzogenheit, der selbst durch Drogenkonsum nicht zu entkommen ist. Insofern erhält das Hemd seine komische Wirkung also hier durch den menschlichen Einfluss.

2) Des Weiteren ist das Lachen bei Henri Bergson immer „mit einer gewissen Empfindungslosigkeit verbunden. Wahrhaft erschüttern kann die Komik offenbar nur unter der Bedingung, dass sie auf einen möglichst unbewegten, glatten seelischen Boden fällt. (…)

Das Lachen hat keinen größeren Feind als die Emotion. Ich will nicht behaupten, dass wir über einen Menschen, für den wir Mitleid oder Zärtlichkeit empfinden, nicht lachen könnten – dann aber müssten wir diese Zärtlichkeit, dieses Mitleid für eine kurze Weile unterdrücken. (…) empfinden Sie mit dem Empfindenden, lassen Sie Ihre Sympathie sich voll entfalten…“ (*3) Es wird alles ein Gewicht bekommen und so gewichtig sein, dass man nicht darüber lachen kann, weil man es ernst nimmt und emphatisch, also gefühlsmäßig involviert ist.

„Stellen Sie sich nun abseits, betrachten Sie das Leben als unbeteiligter Zuschauer – und manches Drama verwandelt sich in eine Komödie. (…) Die Komik bedarf also einer vorübergehenden Anästhesie des Herzens, um sich voll entfalten zu können. Sie wendet sich an den reinen Intellekt.“ (*4)

Der Witz ist auch deshalb im Verstand und nicht im Emotionalen verankert, weil der Verstand seine Grenzen hat und dadurch fassbarer ist als das Gefühl. Gerade durch seine Begrenzung schafft der Verstand die Voraussetzungen für Komik. Mit diesem Aspekt lässt sich für mich ein interessantes Tabu erklären, das in den letzten Jahren innerhalb der Karikaturengeschichte hohe Wellen geschlagen hat: Der Witz und die Religion.

Man hat noch die Aufregungen um Mohammed- Karikaturen in Erinnerung: Nach der Veröffentlichung einer Mohammed-Karikatur im Herbst 2005 in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten ging ein Aufschrei der Entrüstung durch die islamische Welt und der Karikaturenstreit war aufs Schärfste entfacht. Abgesehen von der Pressefreiheit, die dabei ein wesentlicher Streitpunkt war, dachte man darüber nach, inwieweit religiöse Inhalte Ziel karikaturistischen Spottes sein können und dürfen.

Wenn nun nach Henri Bergson der reine Ver- stand eine Grundvoraussetzung für Komik ist, wird im Bereich des Religiösen die Luft dünn. Religiosität ist nämlich eine den Verstand überragende Befindlichkeit, die im Gefühl verankert ist. Gefühle wie auch innere Grundeinstellungen sind komplex und schwer zu fassen. Nach Henri Bergson eignen sie sich schlecht für pointierte satirische Aussagen, da der gut platzierte Witz eine gewisse Empfindungslosigkeit braucht, um sich entladen zu können. Schon allein dadurch erweist sich eine satirische Umsetzung rein religiös inspirierter Themen als schwierig (oder ten- denziös) – es sei denn, die religiöse Institution ist Ziel des Spottes. Eine Institution wiederum ist ein menschlicher Entwurf mit all seinen Schwächen und Grenzen und kann daher problemlos angegriffen werden.

3) Ein drittes von Bergson beschriebenes Phänomen beim Zustandekommen von Komik ist „eine gewisse mechanisch wirkende Steifheit in einem Augenblick, da man von einem Menschen wache Beweglichkeit und lebendige Anpassungsfähigkeit erwartet.“ (*5)

Bekannt ist dieses Phänomen auch aus dem Film „Dinner for One“ – Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag. Ihr Butler James übernimmt die Rolle der vier eingeladenen, aber schon verstor- benen Gäste. Beim Bedienen stolpert er immer wieder über den Kopf eines ausgelegten Tiger- fells, in allen möglichen Varianten.

Es geht hier um eine Verkettung von Umständen, die sich mehrmals wiederholen. Dabei entsteht ein mechanisch wirkender Automatismus (wenn sich etwas verselbständigt). Besonders der Automatismus erworbener Gewohnheiten ist eine ergiebige satirische Quelle. Missgeschicke hängen – dank der unerbittlichen Logik von Ursache und Wirkung – eng damit zusammen, was nachfolgend an drei Beispielen von F.K. Waech- ter gezeigt werden soll.

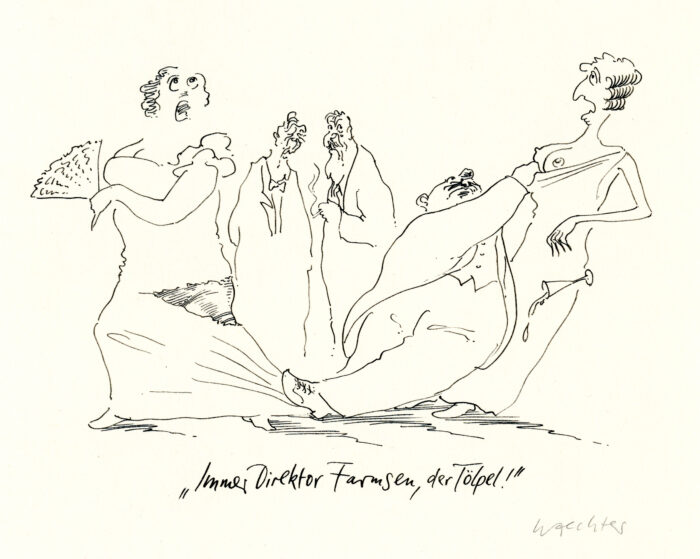

Auf engstem Raum komprimiert wird man in der mit Missgeschick betitelten Zeichnung als Betrachter:in zusammen mit den beiden älteren Herren im Hintergrund Zeuge eines peinlichen Ausrutschers, bei dem es um eine Verkettung von Umständen geht, die ausgerechnet die privatesten Körperteile der beteiligten Damen freilegen.

Witzgrundlage ist hier der erwähnte mechanisch wirkende Automatismus. In sparsamsten Linien wird die Situation genau in dem magischen Augenblick gezeigt, der das Vorher und Nachher in sich birgt. Das wäre eigentlich schon an sich Witz genug – doch Waechter setzt mit seiner Bildunterschrift noch eins drauf: „Immer Direktor Farmsen, der Tölpel!“ Immer? Offenbar ist das nicht das erste Mal, dass diesem mit Namen und Beruf genau Definierte ein so punktgenau getroffener Ausrutscher oder überhaupt ein Fauxpas dieser Größenordnung passiert. Die Nennung des Namens und seines Berufs hilft, eine emotionale Distanz zu seiner Person zu gewinnen, um schadenfroh darüber lachen zu können. Die anscheinend immer wieder vorkommenden Missgeschicke des Direktors sind eine zusätzliche Verschärfung des Komischen. Denn der gezeigte, mechanisch und steif aufeinander abgestimmte Vorgang ist so komplex und kongenial daneben, dass eine Wiederholung im Prinzip undenkbar wäre.

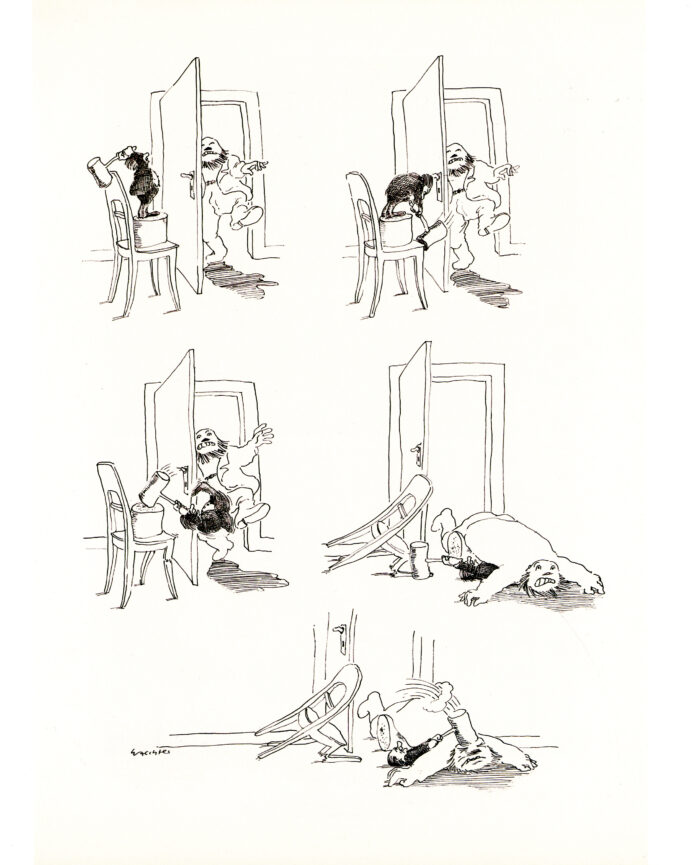

Das Blatt „Der Hammermann“ (Abb. 4) zeigt, dass ein mechanisches Konstrukt auch ein ausgeheckter Anschlag sein kann, der dann anders verläuft als gedacht. Mit begrenztem Verstand wird versucht, ein gedanklich vorkonstruiertes Geschehen in eine effektive Reihenfolge zu bringen. Doch die Wirklichkeit lässt sich nicht aus- rechnen. Ein fruchtbarer Nährboden für Komik entsteht dadurch, dass eine Erwartung erfüllt oder eben nicht erfüllt wird.

Der Coup ist folgendermaßen geplant: Der Her- einkommende soll eines auf den Deckel bekommen – eine David-Goliath-Konstellation. Ein Klei- ner lauert einem Großen aus dem Hinterhalt auf, doch sein Plan geht nicht auf, er schlägt zu früh zu und stürzt. Der Dicke stürzt über ihn – eine Kettenreaktion kommt in Gang – und der Ham- mer hat so viel Schwung, dass er letztlich sein ursprüngliches Ziel dann zufällig doch trifft. Ein mechanischer Vorgang kommt ins Rollen und erfüllt sein Ziel über einen Umweg wider Erwarten. Das Komische an dieser Bildgeschichte ist von erfüllter und nicht erfüllter Erwartung gespeist.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

Einen ähnlichen Hinterhalt plant „Der Hammerverein“ aus Münster (Abb. 5). Auch hier ist eine vorbereitete Intrige Anlass für Erwartungen. Bekommt der kleine Thomas seine Abreibung tatsächlich? Man kann es kaum glauben – ja! Er kriegt sie ganz gehörig.

Der Witz liegt hier nicht nur in dieser albernen Falle und dem mechanischen Verlauf mit erfüllter und nicht erfüllter Erwartung, sondern obendrein in einer Verschärfung der Situation durch Übertreibung: Viele Stärkere gegen einen Schwächeren. Viele Erwachsene gegen ein Kind. Die Erwachsenen sind durch den Vereinsverbund zusätzlich zu ihrer zahlen- und altersmäßigen Überlegenheit gestärkt und obendrein sozusagen bewaffnet. Das ist so ungerecht verteilt, ein so extremes Ungleichgewicht der Kräfte, dass man mit einer höheren Gerechtigkeit rechnet. Doch die tritt wider Erwarten nicht ein.

Die Hammer-Maschinerie funktioniert gegen jegliches Gerechtigkeitsprinzip. Mitleid für den kleinen Thomas kommt sowieso nicht auf – denn: man lacht darüber – gemäß Henri Bergsons Theorie der Gefühlsausschaltung bei Komik.

Eine weitere Spielart beim Zustandekommen einer komischen Wirkung wären neben der erwähnten Über- oder auch Untertreibung, neben dem Spiel mit Größenverhältnissen oder der Verhältnismäßigkeit auch die Umkehrung, eine ganz einfache Witzfindungsmethode: Die Verhältnisse oder Ereigniselemente werden vertauscht.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

Im Beispiel „Lecker“ (Abb. 6) leckt nicht der Mann am Eis, sondern das Eis leckt am Mann. Beachtenswert ist hierbei die schnelle, eindeutige Lesbarkeit des Bildes. Viele einfach erscheinende Einzelheiten sind nicht selbstverständlich: So hat Waechter dem Eis die Farbe einer Zunge gegeben, und die Zunge der Eiskugel befindet sich ein klein wenig unterhalb des Mundes vom Mann, so, dass beim flüchtigen ersten Blick der Eindruck entstehen könnte, es handle sich um seine Zunge. Erst beim genaue- ren Hinsehen sieht man die verblüffende Vertauschung, was den Überraschungseffekt oder das Lachen darüber auslöst.

Auch eine Verhaltenserwartung kann vertauscht werden, wie in Abbildung 7 zu sehen ist. Die aktive Mutter tritt in der Rolle eines Kindes auf, das spielen will. Das kontemplative Kind nimmt die Rolle der Erwachsenen an. Es tut das, was Eltern sich normalerweise wünschen würden – es liest. Seine disziplinierte Körperhaltung mit den ordentlich übergeschlagenen Beinen, die Fliege, Brille und Frisur stehen betont im Gegensatz zu der lässig in Trainingshosen und T-Shirt gekleideten, unförmigen Mutter. Der entsetzte Blick des lesenden Musterknaben, der seinen Finger nicht von der eben gelesenen Stelle im Buch nimmt, spricht Bände. Meisterhaft und mit knapper Geste drückt Waechter die Unmöglichkeit des Wunsches der Mutter in seinem Gesicht aus.

Einen zusätzlichen Witz bekommt das Blatt posthum dadurch, dass die Umkehrung der Verhältnisse, wenn also die Mutter das Kind um Zuwendung bittet, heute oft gar keine Umkehrung mehr ist, sondern reine Realität, denkt man sich statt des Buches einen Computer vor den Knaben.

Beim Lesen nun angelangt soll noch ein wichtiges Moment vertieft werden: Das Verhältnis von Text und Bild. Zwar ist die Karikatur in erster Linie eine bildnerische Ausdrucksform., jedoch können Wort und Text einen ziemlich großen Anteil an der Gesamtwirkung einer Karikatur haben, ja sogar zum Hauptträger von Witz und Satire werden.

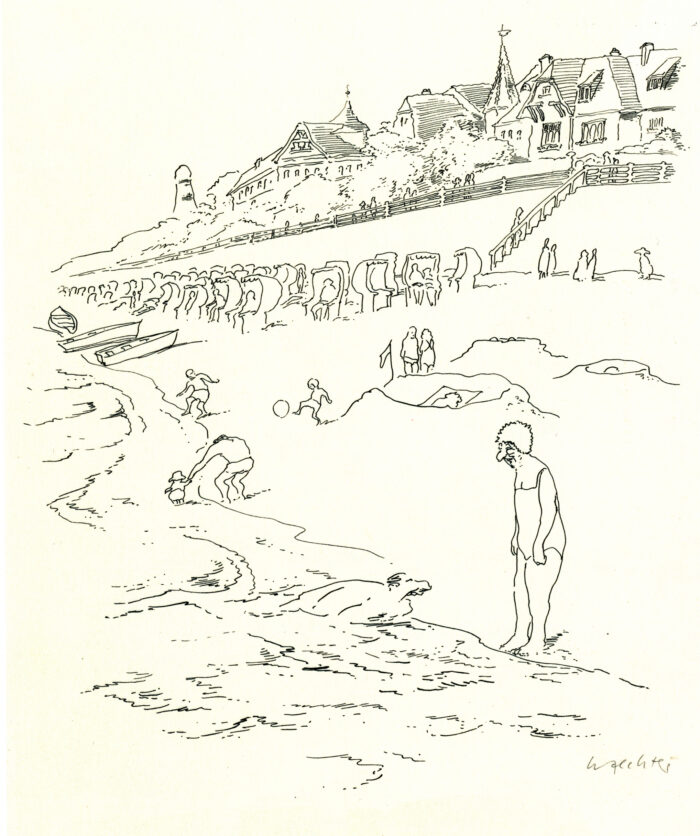

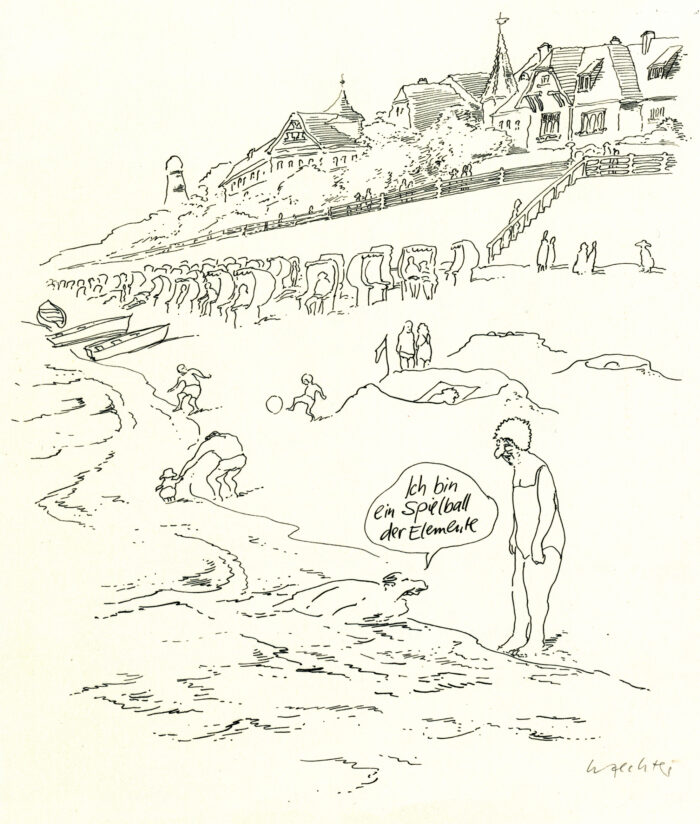

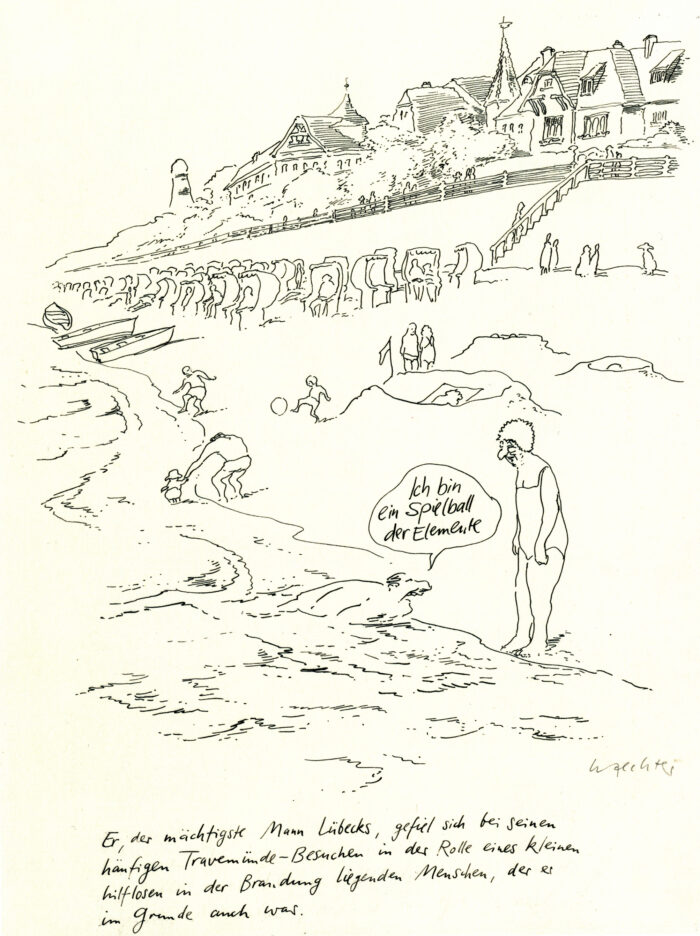

In der Strandszene „Der mächtigste Mann von Lübeck“ (Abb. 8a) ist der Text zu Darstellungszwecken einmal retuschiert. Der Blick fällt zunächst auf eine Frau im Badeanzug. Folgt man ihrem Blick, entdeckt man den eher unauffällig in den Schaumkronen der Wellen dümpelnden Herrn. Durch die sogenannte „Blickführung“ wird man, ohne sich dessen bewusst zu sein, geschickt durch ein Bild geführt. Das Auge sucht sich zuerst die markanteste Stelle im Bild und schweift von dort aus sekundenschnell darüber – je nach dem, wie es vom Künstler geführt wird. Hier geht es beispielsweise an der Meeresschaumlinie entlang über die Strandkörbe hinweg, die Treppe hoch in die Silhouette der Küstenstadt hinein und wieder zurück. Ein Zeichner wie Waechter weiß das und setzt die Blickführung bewusst ein. In der bearbeiteten textlosen Version wirkt die Zeichnung wie eine absichtslose Skizze zur Wiedergabe einer Strandatmosphäre. Abgesehen von ihrer graphisch feinen Umsetzung weist die Szene inhaltlich keine Besonderheiten auf – es könnte sich auch um eine Naturstudie mit karikaturistischem Touch handeln. Speziell komisch wird das Bild hier nämlich durch das Wort: „Ich bin ein Spielball der Elemente“ (Abb. 8b).

Diese im Grunde poetische Idee würde man einem Herrn wie dem Badenden in diesem etwas spießigen Familienferien-Umfeld eigentlich nicht zuordnen. Der Betrachter nimmt angesichts der gezeichneten Beobachterin im Badeanzug ohne es zu merken ihre Haltung ein, denn er schaut wie sie auf das Treiben des männlichen Strandgutes: etwas erstaunt. Die Witzaussage wäre durch dieses sehr persönliche und daher auch ein klein wenig peinlich anmutende Bekenntnis des Schwimmers schon an sich abgeschlossen. Aber Waechter begnügt sich nicht damit.

Es kommen weitere Hintergrundinfomationen hinzu, die diese Szene noch grotesker und in ihrer Harmlosigkeit auch noch komischer erscheinen lassen: „Er, der mächtigste Mann Lübecks, gefiel sich bei seinen häufigen Travemünde-Besuchen in der Rolle eines kleinen hilflosen in der Brandung liegenden Menschen, der er im Grunde auch war.“ (Abb. 8c). Der „mächtigste Mann Lübecks“ birgt an sich schon etwas Komisches, denn seine superlative Macht ist auf eine Ortschaft beschränkt, wird aber durch die Wortstellung herausgehoben (Er, der mächtigste).

Man wird im Werk Waechters immer wieder auf detaillierte Orts- oder Zeitangaben, Namensbe-zeichnungen und Informationen stoßen, die durch ihre Präzision die Absurdität der Umstände betonen und somit die Unsinnsqualität erhöhen. Das kennt man auch von Loriot, der in Namen und Bezeichnungen mit äußerster Präzision hantierte (z.B. „Herr Müller-Lüdenscheidt“, der mit einem Doppelnamen versehen wurde, um jede Verwechslung auszuschließen).

Dass sich die Waechter’sche Bade-Szenerie ausgerechnet in Travemünde abspielt, vergrößert die Distanz zum Betrachter. Hätte Waechter „Travemünde“ weggelassen, hätte sich diese Szene überall am Meer abspielen können. Jetzt aber kann man mit dem Finger darauf zeigen – auf „Travemünde“, was überdies auch ein Gefühl von Kleinkariertheit entstehen lässt. Die größere Distanz zum Geschehen, lokal und emotional, steigert im Zusammenhang mit der kleinkarierten Präzision von Namen und Ortsangaben, die im Prinzip für die dargestellte Szenerie inhaltlich gesehen ‚wurscht‘ sein könnte, die komische Wirkung. Auf eine mittelgroße deutsche Stadt wie Lübeck beschränkt sich also diese seine Macht, die der mächtigste Mann im Durchspielen von Ohnmacht genießt.

Allerdings geht es hier um zwei Machtverhältnisse von unterschiedlicher Qualität. Das ist ein ganz feiner Doppelsinn: Auf der einen Seite steht die Macht der Natur – auf der anderen die Macht innerhalb der Lübecker Gesellschaft. Einer Naturgewalt ist jeder unterworfen, doch nicht jeder erreicht eine Machtposition in der Gesellschaft wie dieser Herr. Seine Unterwerfung unter die Naturgewalt ist gespielt („Spielball“) und bereitet ihm offensichtlichen Lustgewinn, weil er etwas auslässt: „HIER (in Travemünde) bin ich (natürlicherweise) Spielball der Elemente, aber nicht überall.“ Dass es sich innerhalb der Sprechblase zudem um eine Überheblichkeit handelt, macht der erklärende Text deutlich: „gefiel sich… in der Rolle“. Hier fällt ein distanzierter, kritischer Blick auf die Selbsteinschätzung des Herrn in der Brandung und relativiert sein Spiel sogleich mit dem entlarvenden Hinweis auf den „…kleinen hilflosen in der Brandung liegenden Menschen, der er im Grunde auch war.“ „Im Grunde“, – also nicht gemäß der versteckten Selbsteinschätzung des Mannes, sondern entsprechend einer (ebenfalls gespielten) objektiven Vernunftsstimme aus dem Off.

Der hilflos in der Brandung liegende Machtmensch, die natürliche Ohnmacht der Entscheidungsträger – diese Zeichnung hat viele Pointen und Interpretationsmöglichkeiten – und bleibt dennoch immer komisch. In seinen Texten ist Waechter ungemein präzise. Kein Wort ist zu viel, keines zu wenig. Die Sätze werden genauestens konstruiert und geschliffen. Zusammen mit dem feinen, lustvoll disziplinierten Strich verschärft die mitunter nahezu altertümliche Anmut der Sprache Waechters, die man in Bezug auf satirische Zeichnungen eigentlich nicht ohne weiteres erwartet, die Situationsblödigkeit und verleiht ihnen einen ganz eigenen, albernen Charme. Man wird erinnert an das Wort „Tölpel“ bei Direktor Farmsen – ein wunderbarer, heute eher selten gebrauchter Ausdruck, klingt auch feiner als „Tollpatsch“. „Tölpel“ – wenn man dieses Wort mehrmals wiederholt, spürt man seine Qualität.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

Diese absurde Darstellung ist interaktiv. Der Betrachter ist hier einbezogen und gefordert. „Nein, das stimmt doch nicht, so ist es nicht!“ muss er ganz zwangsläufig angesichts dessen denken, was er sieht. Es sind doch keine Hunde, sondern Katzen, und der Abgrund ist im Bild hinten, nicht wie im Text vorne. Sobald man das unweigerlich denkt, begibt man sich auf eine kindliche Ebene. Wir werden wie ein Kind zum widersprechenden Pendant dieses Mädchens: „Stimmt nicht“, und befinden uns mitten in dieser unsinnigen Behauptung.

Durch diesen ironischen Widerspruch zwischen Wort und Bild wird der Betrachter unverfroren und offensichtlich ‚genasführt‘, wenn er sich durch die Korrektur des Bild-Text-Widerspruchs im Rechthaberischen verliert. Zwangsläufig gerät dabei die grundsätzliche Frage aus dem Blick- feld: Lässt sich das vielgestaltige Leben, die Welt überhaupt in ein so albernes Bildlein fassen?

Denjenigen, die trotzdem den Versuch unternehmen, aus den dargestellten Elementen den Sinn der Welt zu ergründen, sei gesagt: Es funktioniert. Leben und Welt sind so komplex, dass sich auf jeden Fall auch aus dieser verrückten Leben-Welt-Konstellation ein metaphorischer Sinn herauslesen lässt – oder auch mehrere. Ob z.B. der Abgrund als Zukunft oder Vergangenheit gelesen werden kann, bleibt dem Betrachter überlassen.

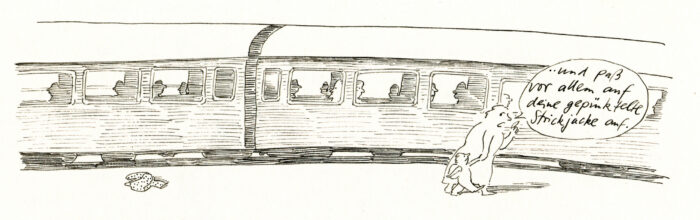

Damit folgt ein weiterer wichtiger Aspekt – die vergehende Zeit. Nicht nur in eine Bildgeschichte – in ein einzelnes Bild kann Waechter ein ganzes Theaterstück hineinpacken. Ein flüchtiger Moment, das Aufeinandertreffen zweier Welten, eine knisternde Situation wird kurzerhand zu einem Dramolettfragment – ein eingefrorener Augenblick zwischen Vorher und Danach.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

Diese Zeichnung (Abb. 10) könnte man auch als Szene bezeichnen. Das Bild ist lang gestreckt wie der Zug. Vorher und Nachher, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben schön Platz darin. Die Leserichtung spielt übrigens neben der Blickführung auch eine wichtige Rolle in einer Bildkomposition. In unserer Kultur liest man von links nach rechts. Durch diese Prägung wirkt eine Bewegung von links nach rechts immer wie eine Bewegung nach vorne hin, also in die Zukunft hinein, vorwärts schreitend. Zum Zeitpunkt, an dem die Frau ihre Ermahnung ausspricht, „…und paß vor allem auf deine gepünktelte Strickjacke auf“ befindet sich die Jacke längst am Boden – und zwar links, denn das Verlieren der Jacke liegt bereits in der Vergangenheit. Dass sie „gepünktelt“ ist, ist für das Verständnis und die Eindeutigkeit wichtig. Der verlorene Gegenstand soll ja vom Betrachter identifiziert werden können. Gleichzeitig hat das „gepünktelte“ auch diese ganz persönliche, engstirnige und penible Bezogenheit auf das Private: eine Steigerung von Kleinkariertheit ist Kleingepünkteltheit. Sie verstärkt den Impetus der Ermahnung noch zusätzlich zum erhobenen Zeigefinger.

Ebenfalls interessant in Bezug auf das Spiel mit der Zeit ist nachfolgendes Blatt:

Diese Zeichnung ist ein Stück für drei Personen: Die „Gezeichnete“, der angerufene Kommissar und der unsichtbare Zeichner. Der Blick der Frau fällt seitwärts verstohlen auf den vermeintlichen Zeichner, den Täter, der dieselbe Position wie der Betrachter des Bildes einnimmt. Sie schaut uns an. Ihre Nervosität spiegelt sich in der Skizzenhaftigkeit des Strichs (Verzeichnungen werden stehen gelassen, wie am Rücken zu sehen). Waechter benutzt hier auch einen Bleistift, keine Tusche. Einen Bleistift hat man schnell zur Hand, er ist ideal zum Skizzieren: Flüchtig, aber mit gekonnter Präzision setzt er die Linien. Auch hier spielt die Zeit eine wichtige Rolle – in allen Bildelementen wird die Unmittelbarkeit der Übertragung ausgedrückt: im Text („beeilen Sie sich!“), im Mittel (Bleistift), in der skizzenhaften Ausführung. Der Knackpunkt in dieser Arbeit ist, dass es sich bei dieser Zeichnung direkt um den Beweis handelt. Denn, dass der Zeichner die Frau abgezeichnet hat, haben wir direkt vor Augen in Form dieses Blattes. Das Original wird hier zum Beweismaterial.

Das Spiel mit dem Original kommt bei Waechter öfters vor, so auch in Abbildung 12.

„Das Bildnis meines geliebten Vaters hatte der Kaiser zum Arschwisch erniedrigt, was seinen Wert allerdings nur steigerte (7000!).“

Hier wird sogar der Wert des Blattes angegeben. Die kakophile Erniedrigung wird in bester Satiremanier von einem Kaiser veranstaltet. Klar: Der Kaiser hat den größten Werte-Abstand zum Exkrement.

Die originalen Momente dieses Blattes sind zunächst einmal das Blatt selbst, das sich von einem üblichen weissneutralen Zeichenpapier durch seine Vergilbung unterscheidet. Die Ränder sind gerissen und unten sieht man ganz leicht das vergilbte Wasserzeichen. Als Zweites fällt die hinlavierte Darstellung des Vaters auf, aber auch da ist schon der Witz inklusive: Der Vater guckt nämlich so, als ob er ahnte, dass er einmal als Arschwisch enden würde: mit von der verschmutzten Stelle verekelt weggedrehten Augen. Das dritte ganz haptisch und malerisch realistische Original auf dem Blatt: der Kaiserkot selbst. Noch ein viertes Originales gesellt sich dazu: die Bildunterschrift. Man sieht sogar jedes Mal die Stelle, an der Waechter seine Feder frisch in das Tintenfass getaucht hat. Genau das verstehe ich unter „ein Bild lesen“. Waechter hat dieses Eintauchen in Tinte ganz bewusst eingesetzt – es gehört unbedingt zum Ganzen dazu und unterstreicht die Bedeutung des Blattes als exklusives Original. Insofern ist dieses Blatt an Authentizität nicht zu überbieten.

Auch wenn im Bereich Karikaturen heute eigentlich kaum noch analoge Zeichnungen entstehen, weil die meisten Zeichner:innen digital arbeiten, kann man das Spiel mit Originalen durchaus auch für neue Ideen benutzen. Viele Illustrator:innen setzen die Kombination verschiedener Medien als Ideen-Generatoren bewusst ein, indem sie z.B. Fotografien mit Zeichnungen verbinden. Woody Allen spielt ebenfalls mit Illusion und Wirklichkeit, wie in seinem Film „The purple Rose of Cairo“, in dem ein Filmschauspieler direkt aus der Leinwand in einen Kinosaal springt, um sich mit einer Zuschauerin zu vergnügen.

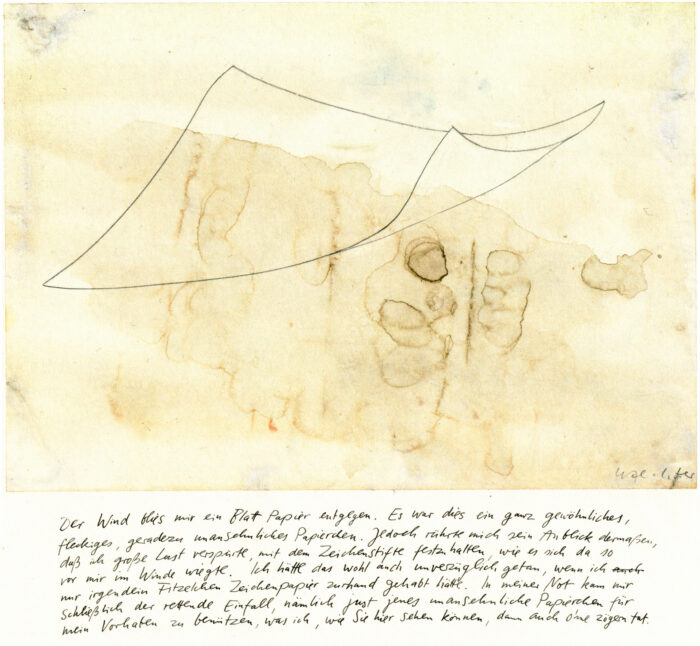

Mit einem ganz speziellen Blättchen soll das Thema „Original“ abgeschlossen werden:

Waechter beschreibt sein Blatt „Der Wind“ wie folgt: „Der Wind blies mir ein Blatt Papier entgegen. Es war dies ein ganz gewöhnliches, fleckiges, geradezu unansehnliches Papierchen. Jedoch rührte mich sein Anblick dermaßen, daß ich große Lust verspürte, mit dem Zeichenstifte festzuhalten, wie es sich da so vor mir im Winde wiegte. Ich hätte das wohl auch unverzüglich getan, wenn ich nur ein Fitzelchen Zeichenpa- pier zurhand gehabt hätte. In meiner Not kam mir schließlich der rettende Einfall, nämlich just jenes unansehnliche Papierchen für mein Vorhaben zu benützen, was ich, wie Sie hier sehen können, dann auch ohne zögern tat.“ (siehe Abbildung 13)

Das ist das Bild von einem Papier direkt auf dem Papier selbst. Was hier passiert, ist die Fortsetzung einer surrealistischen Idee des französischen Malers René Magritte aus dem Jahr 1929, der eine Pfeife dargestellt hat. Darunter ist der Schriftzug: „Ceci n’est pas une pipe“ – das ist keine Pfeife. Und warum nicht? Es ist das BILD einer Pfeife. René Magritte thematisierte damit die Beziehung zwischen dem Objekt, seiner Bezeichnung und seiner Repräsentation.

Bei Waechters Blatt ist es das Bild von einem Blatt auf einem Blatt. Das Bild ist das Abbild des Papiers, aber gleichzeitig auch das Papier selbst. Somit – und das ist ein genialer Einfall – ist das Abbild gleichzeitig mit dem Abgebildeten zu sehen.

Sobald sich ein Karikaturist oder ein satirischer Zeichner mit menschlichen und gesellschaftlichen Schwächen befasst, betreibt er notwendigerweise auch Psycho- und Sozioanalyse. Er sieht hinter die Kulissen, hinter die Oberfläche von Mensch und Gesellschaft. F.K. Waechters Stärke besteht neben aller Skurrilität auch in seinem Blick auf die schwachen oder kranken Stellen seines Objektes. Er hat die Fähigkeit, den Befund seiner Analyse graphisch umzusetzen, so dass er allgemein und gleich verstanden wird. Sehen und Umsetzen kommt nicht eins nach dem andern, sondern ist ein Vorgang. Dieser Zeichner sieht die Welt mit psycho-graphischen Augen.

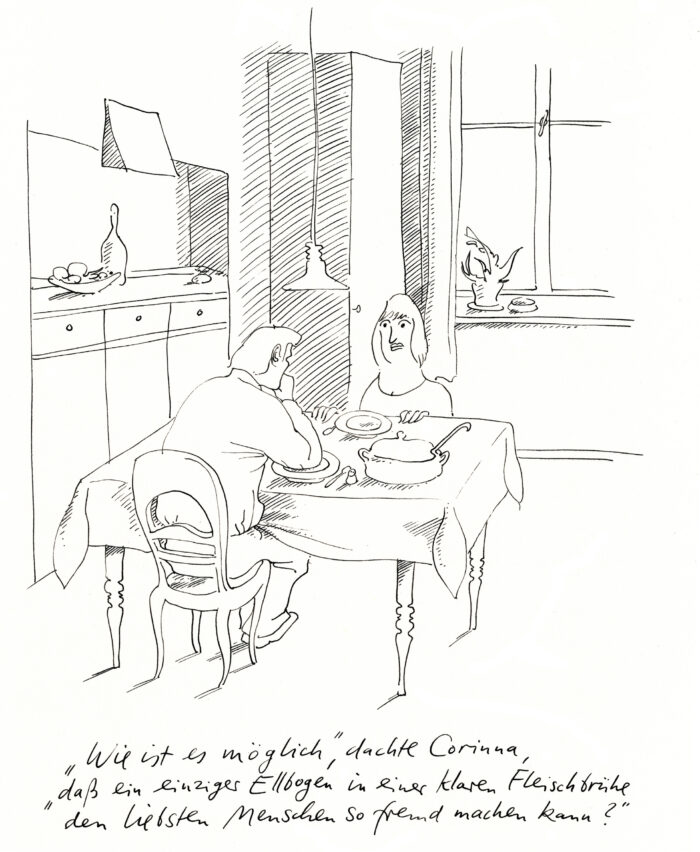

Von ‚Situationskomik‘ kann man in den meisten Waechter-Zeichnungen sprechen, die mehr oder weniger psychologisch motivierte Bezüge haben. Das Komische liegt dabei oft in einer Unangemessenheit des Verhaltens und der Reaktion darauf, wie in der nächsten Abbildung 14 zu sehen ist.

In einfachen Linien und sparsamer Schraffur wird hier ein bürgerliches Ambiente skizziert. Jedes Ding – bis hin zur Dunstabzugshaube – befindet sich (mit einer Ausnahme) an dem Ort, wo es hingehört. Auch hier nimmt man möglicherweise nicht sofort wahr, worum es geht, denn beim ersten flüchtigen Betrachten wird durch die vielen Details vom zentralen Aspekt abgelenkt. Es muss erst der Text gelesen werden, um das Problem zu erkennen: „Wie ist es möglich“, dachte Corinna, „dass ein einziger Ellbogen in einer klaren Fleischbrühe den liebsten Menschen so fremd machen kann?“.

Auch hier erfolgt wieder eine ganz genaue Bezeichnung der Suppe – die einfachste Suppe, die es gibt, eine klare Fleischbrühe, in der jetzt statt Nudeln oder sonstiger Suppeneinlagen ein Ellbogen ist. Kann ein Mensch so unempfindlich sein, dass er die heiße Nässe der Brühe nicht spürt? Das Befremden Corinnas zeigt sich nicht nur im Gesichtsausdruck – mit beiden Händen hält sie sich an der Tischkante fest. Die im gesamten Bild formal und inhaltlich zelebrierte Ordnung wird durch die Ellbogeneinlage gestört.

Dieses feine Detail im Zentrum der Gesamtdarstellung zeigt ein ganz zeitgenössisches Bezie-hungsdilemma: Die ersehnte absolute Übereinstimmung mit dem Partner kann es nicht geben. Dabei könnte man sein Verhalten sogar positiv interpretieren – der „liebste Mensch“ ist von Corinna so eingenommen, dass er außer ihr nichts mehr wahrnimmt. Doch diese Beziehung hat einen Riss bekommen – denn ihr Gegenüber weicht von ihrer Ordnungsvorstellung ab und offenbart mit dieser Geste die befremdliche Fremdheit des Anderen.

Die analytischen Fähigkeiten von Satiriker:innen können unter Umständen ins Visionäre wachsen, indem sie gesellschaftliche oder politische Entwicklungen auf subtile Art herauskristallisieren. Seismographisch registrieren sie, was in der Luft liegt. So thematisiert Waechter unterschwellig immer auch das Ausgeliefertsein des Menschen an die gegebenen Umstände, das Hineingeworfensein in die Absurdität alltäglicher oder spezieller Vorkommnisse und den Versuchen einer Bewältigung. Man könnte bei vielen Zeichnungen auch von ‚Bewältigungsstrategien‘ sprechen, ob sie nun bewusst oder unbewusst angewandt werden. Immer wieder, vor allem auch in seinen späteren Bildgeschichten, steigt Waechter in Bereiche des Unbewussten, des Traumes hinab.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

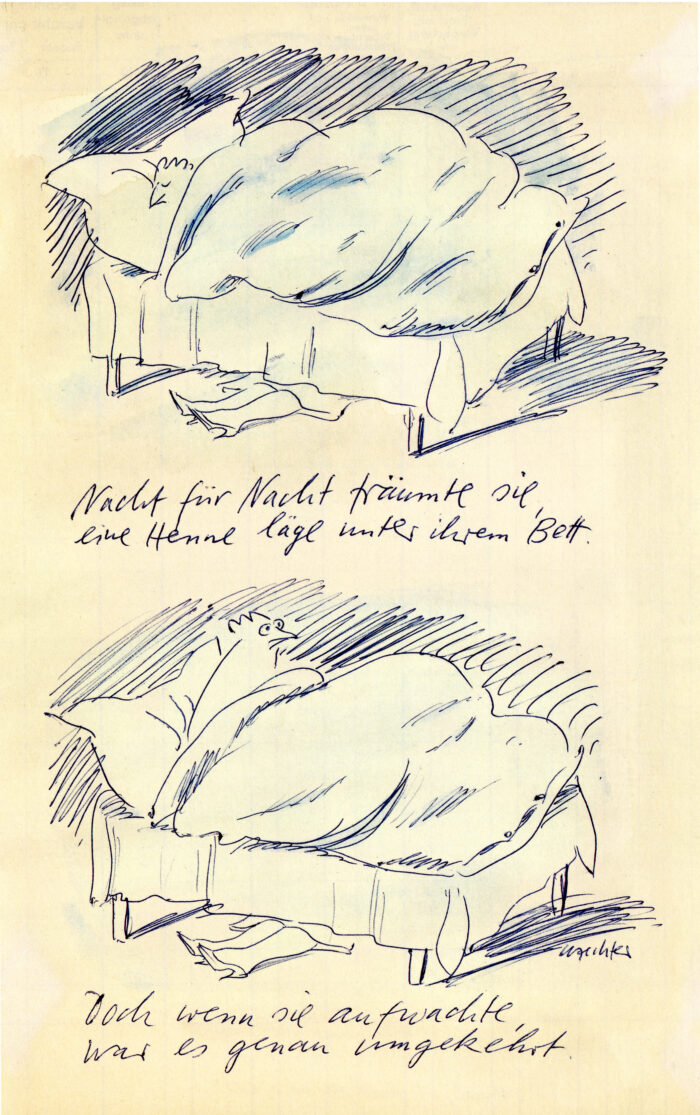

„Nacht für Nacht träumte sie, eine Henne läge unter ihrem Bett. Doch wenn sie aufwachte, war es genau umgekehrt.“ (Abb. 15)

Dieses Text-Bild Zusammenspiel ist besonders raffiniert. Zunächst gerät man ins Schleudern, denn in der ersten Zeichnung wird im Text der Traum erwähnt, aber im Bild offensichtlich nicht, denn man sieht keine Henne unter dem Bett. Stattdessen schauen Damenbeine unterm Bett hervor. Wenn jedoch im zweiten Bild, also beim Aufwachen dem Text nach etwas „genau umgekehrt“ sein soll, so ist es im Bild eben nur dann umgekehrt, wenn SIE nicht die Henne selbst ist. Denn ansonsten liegt auch da die Henne im Bett und nicht darunter. Beide Aussagen sind logisch völlig korrekt und trotzdem hat man das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, denn im Text wird behauptet, etwas sei genau umgekehrt, was im Bild aber nicht umgekehrt ist – und trotzdem scheint alles logisch zu sein. Die Verwirrung entsteht dadurch, dass die Träumerin vielleicht nicht die Frau ist, zu der die Damenbeine unterm Bett wohl gehören, sondern die Henne. Was ist nun Traum, was ist wahr? Wir befinden uns beim Betrachten selbst mitten in dieser Schizophrenie.

In seinem Werk „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten“ hebt Sigmund Freud die Ähnlichkeit des Witzes mit dem Traum hervor. Wie in einem Traum – so Freud – werden im Witz Gedanken durch das Unbewusste in Form von Verschiebung, Verdichtung, Übertreibung oder indirekter Darstellung verarbeitet. Was man sich öffentlich nicht erlaubt, erfährt im Traum wie auch im Witz seine Ausdrucksmöglichkeit. Der Unterschied zwischen Traum und Witz besteht nur darin, dass der Traum ein verfremdeter Wunsch ist und der Witz ein entwickeltes Spiel. (*6)

Waechter, der sich mit Freud auseinandergesetzt hatte, schöpft immer wieder aus der Quelle des Unbewussten. Seine Zeichnungen haben mit ihrer Metaphorik oft den Charakter von Traumbildern. Auch dadurch entstehen immer mehrere Pointen oder inhaltliche Höhepunkte in einem Bild. Die Wirkung einer Waechter-Zeichnung hält dadurch lange an und hinterlässt ihr Wasserzeichen genau an der Quelle der Inspiration, wo sie ursprünglich herstammt: im Unterbewusstsein.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

„Den Löwen, der mich später fraß, nannte ich Sigmund, weil er wie Freud aussah.“ lautet der Text im Blatt „Sigmund“ (Abb. 16).

Der Löwe ist als König der Tiere ein archaisches Symbol für Macht, Aggression und Würde. Auch wenn auf den ersten Blick das in den Löwenkopf eingebaute satirische Porträt Sigmund Freuds der Humor-Auslöser zu sein scheint, erhält die Gesamtkomposition erst durch den Text eine Wendung ins Rätselhafte des Traumes. Denn nur in einem Traum kann ein Ich sein späteres Gefressenwerden zur Sprache bringen.

Der Reiz dieser Zeichnung liegt auch in der Beiläufigkeit der lauernden Gefahr, die von dem freudianischen Löwen ausgeht. Durch den kleinen Nebensatz „der mich später fraß“ bekommt die augenscheinlich friedliche, schläfrige Szene etwas Beunruhigendes. Frisst der König des Unbewussten, verschlingt Freud seine Klientel später?

Das Ich im Text, das später gefressen werden würde, gab dem Raubtier immerhin noch vorher vertraulich einen Namen. Auch danach, als aufgefressenes, nicht mehr existentes Wesen, stellt dieses Ich ohne Groll geradezu liebevoll seinen Mörder dar, den Löwen Sigmund. Handelt es sich dabei um das sogenannte Stockholm-Syndrom? Diese surreale Situation kommt eher wie ein Angst- als ein Wunschtraum daher und richtet sich gegen die Autorität des Königs – nicht im Reich der Tiere, sondern im Reich des Unbewussten.

Falls nun der Gedanke aufkommen sollte, der psychologische Moment in den Zeichnungen widerspricht der vorhin erwähnten These von Henri Bergson, Gefühl und Witz vertrügen sich nicht, dann muss erwähnt werden, dass das Gefühl, von dem Henri Bergson spricht, nicht mit dem sogenannten Unbewussten gleichzusetzen ist. Das Unbewusste kann zwar Gefühle evozieren, ist aber per se kein Gefühl.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

In der Weiterführung des Themas ‚Raubkatzen‘ ist die Zeichnung „Besuch“ (Abb. 17) unbedingt zu beachten: wundervoll gemacht in Schraffur und Schattierung – und von einer soghaften Intensität, eine gleichsam traumatische Szene. Das Ungeheuerliche, Ausdruck einer Naturgewalt, dringt in ein kleinbürgerliches Ambiente, Albtraum und Wahnbild. Verstörend detailverliebt ist der Raum ausgestattet: die mit Plastik überzogenen Gartenmöbel, das Tischtuch und die spießig ordentlich aufgehängten Vorhänge sind penibel gezeichnet mit allen Faltenwürfen bis hin zum Blumenstock auf der Fensterbank, die wirklichkeitsgetreu wiedergegebene Schwarzwälder-Kirsch-Torte, in den 1970ern Lieblingstorte der ganzen Bundesrepublik – selbst der am Rand verzierte Tortenboden fehlt nicht. Warum diese Ausstattung, warum diese illustrative, genaue Schilderung, wo doch gerade in der Satire die Reduktion, die äußerste Verknappung der Mittel angestrebt wird?

Die Wahrscheinlichkeit, dass in unseren Breitengraden ein Löwe derart in eine Stube eindringt, ist eher gering, also relativ unrealistisch. Je realistischer daher die Darstellung einer solchen Szene gerät, desto mehr müssen oder sollen wir ihr glauben. Dieser Realismus wirkt schon nahezu surreal. Kein Wunder also, dass man unweigerlich auch an den Surrealismus erinnert wird, eine Kunstbewegung um 1920, deren Ziel es war, das Unwirkliche und Traumhafte sowie die Tiefen des Unbewussten auszuloten und den durch die menschliche Logik begrenzten Erfahrungsbereich durch das Phantastische und Absurde zu erweitern. Surreal heißt übersetzt: über das Reale (hinaus).

Bei Waechter könnte es bedeuten: Über das Reale der Darstellung hinaus in den Bereich des Traumes oder Albtraumes und des Unbewussten hinein.

Ob Waechter nun tatsächlich an eine solche Interpretation beim Zeichnen gedacht hat oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Was beim Betrachten dieses Bildes zählt, ist das Ausmaß an Interpretations-möglichkeiten, die es durch die Details bereithält. Warum sonst hängt das Bild mit dem Paar wohl an der Wand? Sicher nicht als reine Dekoration. Der mitdenkende Betrachter assoziiert bei diesem sich verliebt in die Augen schauenden, eleganten jungen Paar ein Hochzeitsbild. Die beiden Verliebten könnten die Eltern des Kindes am Tisch sein. Durch die beiden leeren Stühle betont Waechter, dass sie in einem entscheidenden Augenblick gerade nicht da sind, obwohl es dem Kind am Tisch ja sonst an nichts zu fehlen scheint, was durch die Torte symbolisiert wird. Weit können die Eltern nicht sein, das Tortenstück vor dem Kind ist professionell aufgeschnitten, doch ein Elternalbtraum wird wahr: das behütete Kind ist allein und ohne elterlichen Schutz, gerade dann, wenn höchste Gefahr droht.

Das Kind weicht etwas zurück und hält sich an der Tischkante fest – wie auch bei Corinna in der Ellbogen-in-Brühe-Szene ein Ausdruck des Erschreckens: es braucht zur Selbststabilisierung in diesem Augenblick einen Halt. Dass man seinen Gesichtsausdruck nicht sehen kann, erhöht den Reiz der Vorstellungskraft – ein Kind erkennt vermutlich kaum die Gefahr in dieser Situation und das macht den Löwen – mit Kinder-augen gesehen – hier eventuell harmlos wie eine Katze. Das Interesse des Fleischfressers an der Torte und sein durch diesen Genuss evozierter hingebungsvoller Gesichtsausdruck nehmen ihm auch die Gefährlichkeit, aber nur partiell, denn – und jetzt kommt wieder die Zeit ins Spiel – das Hintergrundwissen des Betrachters (Löwe = Fleischfresser) setzt Fortsetzungsmöglichkeiten frei: Was passiert, wenn das Raubtier mit der Torte fertig ist oder sein Interesse daran verliert? Ob dem Kind vergönnt sein wird, die Spätfolgen seines Schocks behandeln lassen zu können, lässt sich nicht herausbekommen, wohl aber, dass in dieser drolligen Szene mit dem harmlosen Titel „Besuch“ mehrere Albträume enthalten sind: Der Albtraum des Kindes, der Albtraum der abwesenden Eltern und der Albtraum des Betrachters, wenn er die Szene in seiner Phantasie fortsetzt. So richtig „lustig“ ist die Zeichnung eigentlich nicht – trotzdem sitzt einem ein Lacher im Halse. Auch wenn man das von sich weisen würde, spielt Schadenfreude sicher auch eine Rolle dabei.

Waechters unverkennbare Größe besteht vor al- lem darin, dass er nicht dem Zwang unterliegt, auf Teufel komm raus einen Witz produzieren zu müssen, nur weil die traditionelle Sehgewohnheit von dieser Art Zeichnung eine fröhliche Entladung anhand einer wohl gesetzten Pointe erwartet. Waechter lässt dem Witz die Freiheit, sich einzustellen oder nicht. Man kann ihn zwar locken, aber ein echter Witz lässt sich nicht herbeizwingen: Der Witz ist eine Diva. Er kommt, wann er will. Wer witzig sein will, wird unweigerlich an seinem Wollen scheitern oder den Witz in penibelster Akkuratesse herbeikonstruieren, um ihm den Weg so zu bereiten, dass sich diese vermeintliche Absichtslosigkeit, die dem Witz Zutritt verschafft, durch die Hintertür wieder einstellen kann.

Es gibt aber noch etwas anderes in Waechters speziellem Witz, das sehr schwer in Worte zu fassen ist. Doch trotzdem muss es erwähnt werden, weil es etwas ganz Wesentliches ist. Es ist diese naiv unschuldige Unmittelbarkeit in der Physiognomie seiner Figuren, die ohne Theatralik oder Verzerrungen in der Mimik auskommen und trotzdem oder vielleicht gerade dadurch in ihr Innerstes hineinahnen lassen. Denken Sie an Corinnas entsetztes Schauen – ihr Gesicht besteht aus der einfachen skizzenhaften Andeutung von Augen, Nase, Mund. Sie schaut ohne Verzerrung, ohne Attitude einfach nur auf ihren „liebsten Menschen“ und trotzdem spürt man ihr Entsetzen direkt. Der schlichte Gesichtsausdruck verleiht den Figuren eine ganz eigentümliche Innigkeit.

Angesichts der Originale dieser Zeichnungen, die ich 2010 in einer Ausstellung der Galerie Stihl in Waiblingen sehen konnte, musste ich mich fragen, wie sie rein technisch so perfekt gemacht werden konnten, wenn man bedenkt, dass nachträgliche Änderungen oder Verbesserungen an einem getuschten Strich im Original immer nachvollziehbar bleiben und nicht ‚vertuscht‘ werden können. Als Waechter 2005 starb, kam die digitale Grafik erst langsam ins Rollen, in der man ohne Probleme retuschieren kann. In keiner einzigen der in dieser Ausstellung gezeigten Originale fand ich auch nur eine minimale Spur von Bleistiftresten einer Vorzeichnung, nichts wurde ausradiert, alles kam direkt aufs Papier, so wie es ist und wie es sein sollte. Wer selbst zeichnet, kennt die schiere Unmöglichkeit einer solchen Perfektion bei analogen Zeichnungen.

Waechter war genial – aber was war sein Geheimnis? Als ich seiner Witwe begegnete, konnte ich sie direkt fragen. Ihre Erklärung war überraschend einfach: Die Unmittelbarkeit dieser Zeichnungen, die ja maßgeblich eigentlich nur durch den geglückten Zufall entstehen kann, hat Waechter herbeiführen können, indem er dem Zufall mehr Platz eingeräumt hat. Wie ich von seiner Frau erfahren konnte, hat er eine Zeichnung, deren Idee ihm gefiel, mehrmals wiederholt, zehn- oder elfmal, sogar zwanzigmal. Von diesen in etwa gleich aussehenden Zeichnungen mit minimalen Abweichungen hat Waechter, dann die ausgewählt, die wir jetzt vor uns haben. Es kann gut sein, dass man, wenn man eine Zeichnung mehr als zweimal wiederholt, durch das Einüben der Handbewegungen allmählich eine Übung bekommt, die einem dann mit der Zeit die Freiheit verleiht, sich mehr und mehr auf den inneren Ausdruck zu konzentrieren. Das ist durchaus auch mit dem Spiel eines Musikinstrumentes vergleichbar: Erst wenn man über das Beherrschen der Technik hinaus mit dem Musik- stück durch und durch vertraut ist, kann man etwas hineinlegen, das berührt. Vielleicht hat es auch mit der Zen-Kunst zu tun: Durch ständiges Üben und Wiederholen kann man eine Tätigkeit in einer Absichtslosigkeit durchführen, die sie vom begrenzten Willen befreit. Dieser Aspekt scheint mir bei humoristischen Arbeiten von großer Bedeutung zu sein und bestätigt die vorher erwähnte, notwendige technische und inhaltliche Präzision, genaue Planung und die Übung in der Ausführung, die wir von vielen Humoristen kennen, um dem Witz den Boden bereiten zu können, den er braucht, um sich wie von selbst einzustellen.

Ein abschließender Blick noch einmal auf die Henne soll mit dem Blatt „Unfaßbar“ erfolgen.

„Unter Drogeneinfluß gebügeltes Hemd“. Humoristische Erscheinungen im Werk F.K. Waechters

Mit leichtem Kugelschreiberstrich wird eine kleine Szene hingeworfen. Ein Biedermeierstuhl mit gelochter Sitzfläche steht dicht an einer Tür als Hilfsmittel für eine Henne, um das Schlüsselloch zum Durchsehen besser erreichen zu können. „Unfaßbar“ lautet der Titel. Unfassbar für uns der Anblick, wie sich eine Henne die Voraussetzungen geschaffen hat, ihrer Neugier nachgehen zu können. Unfassbar die Neugier einer Henne. Offensichtlich nicht zu fassen, was sie da zu sehen bekommt. Man beachte speziell ihren Ge- sichtsausdruck, der wieder etwas Menschliches hat. Ein huhndummes Erstaunen liegt in diesem Blick, das Auge in starrer Konzentration auf das Schlüsselloch gerichtet. Ist es generell unfassbar, was sich hinter der Tür verbirgt? Oder ist es speziell unfassbar in der Wahrnehmung dieses Hühnergemüts? Gut, dass diese Fragen offen bleiben. Gut auch, dass sie überhaupt gestellt worden sind. Denn was ist unser Blick auf die Dinge anderes als der eines Huhns durch ein Schlüsselloch? Auch wir müssen uns geschickt behelfen, um überhaupt erst an ein Guckloch auf die Welt heranreichen zu können. Was wir letztlich wahrnehmen, befindet sich in einem ganz kleinen Ausschnitt von der Größe eines Schlüssellochs – der Schlüssel zur Erkenntnis ist nicht vorhanden. Was sich wirklich hinter der Tür als Ganzes verbirgt, ist selbst in diesem kleinen Ausschnitt noch ‚unfassbar‘ für unser kleines Hühnerhirn.

Sieht man davon ab, sich mit dem Huhn symbolisch zu identifizieren, gibt es noch eine Interpretations-möglichkeit. Es ist der distanzierte Blick von einem Wesen, das außerhalb vom Menschen steht. Durch den Blick eines Tieres als außenstehender Betrachter konzentriert sich das Unfassbare, das nicht zu Fassende, ohne Bewertung im staunendem Schauen.

Endnoten

1. Henri Bergson: Das Lachen, Frankfurt/Main 1988, S. 14. 2. Ebd.

3. Ebd., S. 15

4. Ebd., S. 14-15

5. Ebd., S. 17

6. Siehe u.a. Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Frankfurt a.M., 2012.

Abbildungen

Wir danken Philipp Waechter für die Bildnutzungsgenehmigung.

Abb. 1: Friedrich Karl Waechter: Wahrscheinlich guckt wie- der kein Schwein, 1972, Tusche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 182

Abb. 2: Friedrich Karl Waechter: Unter Drogeneinfluß gebü- geltes Hemd, 1989, Tusche/Aquarell auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 88

Abb. 3: Friedrich Karl Waechter: Missgeschick, 1980, Tusche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, Mün- chen 2009, S. 46

Abb. 4: Friedrich Karl Waechter: Der Hammermann, 1980, Tusche auf Papier; in: F. K. Waechter: Der Traum der Berg- frösche, Zürich 1990, S. 13

Abb. 5: Friedrich Karl Waechter: Der Hammerverein, 1975, Tusche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichen- kunst, München 2009, S. 125

Abb. 6: Friedrich Karl Waechter: Lecker, 2002, Bunt- stift/Aquarell auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zei- chenkunst, München 2009, S. 192

Abb. 7: Friedrich Karl Waechter: Laß doch die Bücher…, 1982, Tusche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zei- chenkunst, München 2009, S. 114

Abb. 8a-c: Friedrich Karl Waechter: Der mächtige Mann von Lübeck, 1978, Tusche auf Papier; zu Darstellungszwecken wurde der Text in 8a-b von der Verfasserin retuschiert; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 45 Abb. 9: Friedrich Karl Waechter: Ja so ist es, o.J., Tusche/Aquarell auf Papier; Quelle: o.A.

Abb. 10: Friedrich Karl Waechter: Die gepünktelte Strickja- cke“, 1980, Tusche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 124

Abb. 11: Friedrich Karl Waechter: „Herr Kommissar, beeilen Sie sich! Er zeichnet mich ab! Er zeichnet mich ab!“, 1990, Tusche auf Papier; in: F. K. Waechter: Der Traum der Berg- frösche, Zürich 1990, S. 42

Abb. 12: Friedrich Karl Waechter: Mein Vater, 1988, Tusche auf Papier; Quelle: o.A.

Abb. 13: Friedrich Karl Waechter: Der Wind, Tusche auf Pa- pier, 1979; in: F. K. Waechter: Der Traum der Bergfrösche, Zürich 1990, S. 89

Abb. 14: Friedrich Karl Waechter: Der Ellbogen, Tusche auf Papier, 1982; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 54

Abb. 15: Friedrich Karl Waechter: Die Träumerin, 1984, Tu- sche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 51

Abb. 16: Friedrich Karl Waechter: Sigmund, 1984, Tusche/Aquarell auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zei- chenkunst, München 2009, S. 172

Abb. 17: Friedrich Karl Waechter, Besuch, 1983, Tusche/Aquarell auf Papier, 1983; in: Friedrich Karl Waech- ter: Zeichenkunst, München 2009, S. 173

Abb. 18: Friedrich Karl Waechter: Unfaßbar, 1984,Tusche auf Papier; in: Friedrich Karl Waechter: Zeichenkunst, München 2009, S. 177